Die Rolle des Reitergewichts

- Anja Ziehli

Das Körpergewicht von ReiterInnen spielt im Pferdesport eine grosse Rolle. Es ist ein sensibles und kritisches Thema. Wie schwer darf ich maximal für ein Pferd sein und wie weit kann ich das Pferd nach meinem Gewicht aussuchen? Wir versuchen die Fragen zu beantworten und die Wichtigkeit aufzuzeigen.

Die Faustregel

Der schweizerische Verband für Pferdesport empfiehlt als Faustregel für das Gewichtsverhältnis zwischen dem Eigengewicht des Pferdes und dem des Reiters von 15% auszugehen. Dies, sofern keine anderweitigen Empfehlungen von Fachverbänden vorliegen. Bei einem Beispielpferd von 500kg liegen die 15% bei 75kg Eigengewicht der Person. Die 75kg sind exklusive der Ausrüstung.

Grundlage

Oft wird nicht bedacht, dass Pferde und Ponys nicht zum Tragen von Lasten geboren werden. Durch gezieltes Training können sie die Fähigkeit des Tragens erlernen, ohne Schaden davon zu tragen.

Die Auswirkung des Reitergewichts

Offensichtlich belastet das Gewicht des Menschen den Pferderücken. Wird die Belastung zu hoch, wird es für das Pferd schädlich und gefährlich. Um dies zu verhindern ist einerseits die Selbsteinschätzung des nächsten Kapitels sehr aufschlussreich, allerdings ist auch die Wahl des Pferdes entscheidend. Auch gewichtigere Personen können den Reitsport ausüben, hier kommt es vor allem auf die Wahl des Pferdes an. Im besten Fall wäre dies ein schweres und eher grosses Pferd, wo die Faustregel mit den optimalen 15% eingehalten werden kann.

Bei der Belastung des Pferderückens spielt aber nicht nur das Gewicht des Reiters eine Rolle. Auch die Fitness und der Ausbildungsstand von Pferd und Reiter sowie Ausrüstung, Einsatzgebiet und Gesundheit sind ausserordentlich wichtig.

Sitzt die Ausrüstung nicht richtig oder sind die Fitness sowie die reiterlichen Fähigkeiten nicht ausreichend, so sind auch die 15% des Gewichts nicht mehr im grünen Bereich. Umgekehrt gilt allerdings dasselbe. Man kann ein Pferd mit mehr als 15% belasten, wenn Pferd und Reiter über dem entsprechenden Ausbildungs- und Fitnessstand liegen.

Weitere wichtige Faktoren, die ein Pferd negativ beeinflussen können, sind eine schlechte Balance und ungenügende Körperhaltung. Der Bewegungsablauf des Pferdes wird erheblich gestört und kann Unwohlsein oder sogar Widersetzlichkeit auslösen. Unter diesen Bedingungen können auch leichte ReiterInnen eine grosse Belastung sein.

Im Umgang mit Tieren, muss das Wohl ebendieser immer an erster Stelle stehen und für das Wohlbefinden gesorgt sein. Die Verantwortung des Menschen gegenüber den Pferden ist immens wichtig und muss jederzeit im vordersten Bewusstsein stehen.

In einem Statement zum Thema Gewichtsbelastung von Pferden schreibt der Schweizer Tierschutz: «Eine Überlastung des Pferdes ist tierschutzwidrig».

Selbsteinschätzung

Die Selbsteinschätzung soll verhindern das Pferd negativ zu beeinflussen und für die bestmögliche Kooperation zwischen ReiterInn und Pferd sorgen.

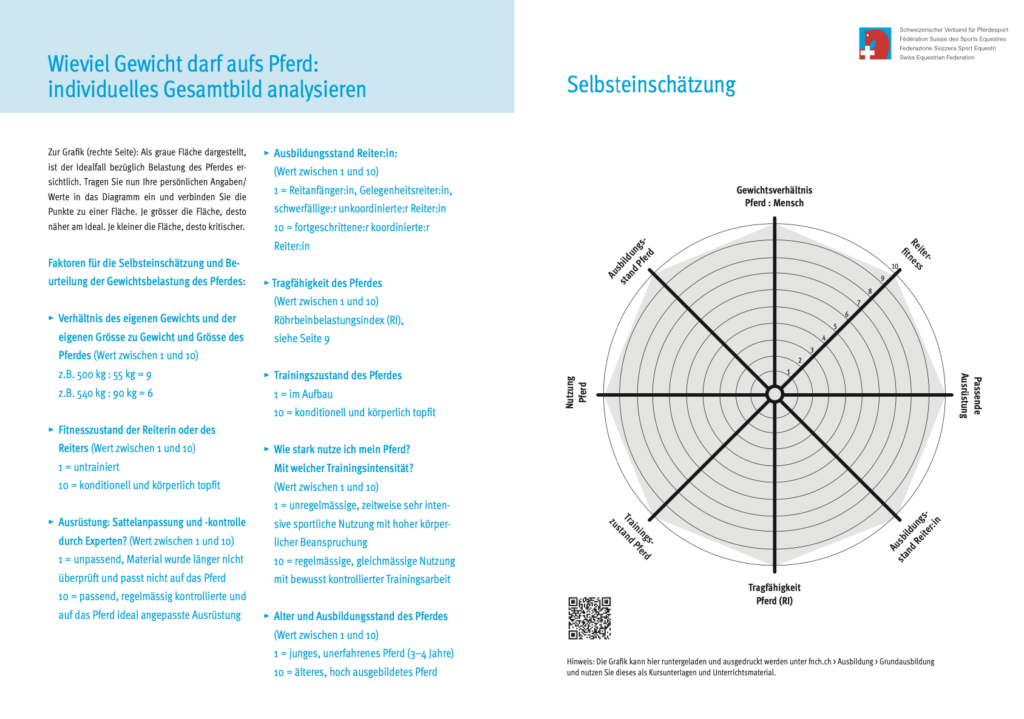

Anhand eines Diagramms des schweizerischen Verbands für Pferdesport kann man selbst einschätzen, wo die Stärken und Schwächen des Reiterpaars liegen. Es soll aufzeigen, ob man sich im Idealbereich befindet oder ob man Massnahmen zur Änderung ergreifen muss.

Islandpferde

Islandpferde gelten in der Frage des optimalen Gewichts als Sonderfälle.

Seit Jahrhunderten werden sie auf eine reiterliche Nutzung durch Erwachsene gezüchtet. Trotz ihrer niedrigen Widerristhöhe und des geringen Gewichts gegenüber unseren typischen Gross- und Kleinpferderassen, haben Isländer in den letzten Jahrhunderten Fähigkeiten entwickelt, die sie befähigen relativ Hohe Gewichte relativ schadlos zu tragen.

Vor mehreren Jahren wurde in einer wissenschaftlichen Studie bestätigt, dass die ideale Belastung bei Islandpferden, bei rund 22.7% liegen. Bei einem Isländer der 350kg wiegt, wären dies 79.45kg. Bei Islandpferden, die gut gymnastiziert und bemuskelt sind lag der schmerzfreie Wert bei überraschenden 27.5%, was wiederum bei einem Gewicht des Isländers von 350kg ein Gewicht des Reiters von 96,25kg ergeben würde.

Es gibt weiter Ausnahmen wo in der Faustregel Lücken entstehen. Teilweise erläutern Fachverbände andere Weisungen, welche aber nur in seltenen Fällen zu tragen kommen.